Les fractures ou lésions osseuses sont des blessures sportives sérieuses, qui nécessitent un bon protocole de soin avant de retourner sur le terrain. Mais avec les bons gestes et un coach spécialisé en réathlétisation, la reprise peut se faire sereinement. Pour vous guider, nous faisons le tour du sujet pour vous !

Comprendre les fractures et lésions osseuses

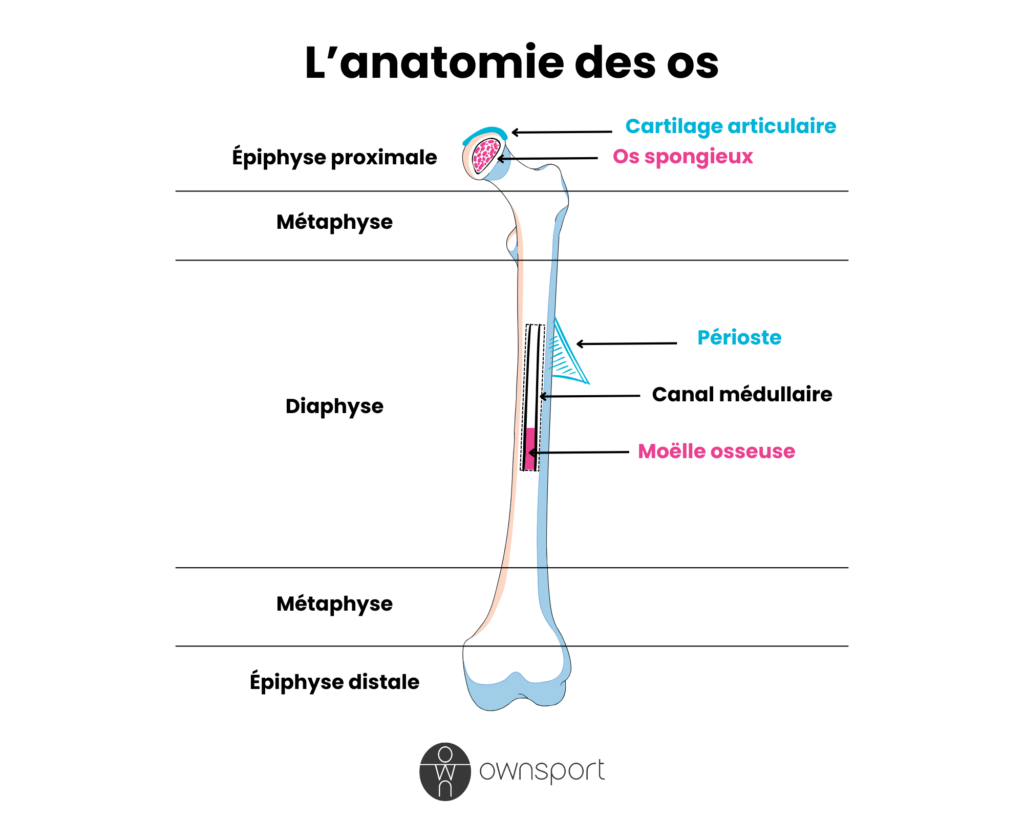

L’anatomie des os de A à Z

Les os sont en plusieurs couches, de l’extérieur vers l’intérieur :

- Le périoste : Une membrane qui entoure l’os, très vascularisée et riche en collagène. Elle protège l’os et lui fournit des ostéoblastes, des cellules nécessaire à la fabrication et à la réparation osseuse. Malheureusement, puisqu’elle est aussi très riche en nerfs, elle peut occasionner des douleurs aigües quand elle est abimée par une fracture. De la même façon, la présence de nombreux vaisseaux sanguins peut engendrer des saignements en cas de lésion.

- L’os compact : Une couche dense et dure qui est l’enveloppe rigide de l’os. Son rôle est de rendre solide le squelette et de protéger les couches internes de celui-ci.

- L’os spongieux : Uniquement aux épiphyses dans les os longs, il est présent partout dans les os courts. Il contient la moelle rouge, qui produit les cellules du sang. Friable, c’est la zone la plus touchée en cas d’ostéoporose.

- Le canal médullaire : Présent uniquement dans les os longs, il renferme la moëlle osseuse, qui est dispersée dans l’os spongieux pour les os courts.

(Fun fact : Le tissu osseux ne se forme pas uniquement pendant la croissance. Il est aussi constamment remodelé chez l’adulte ! 1)

Quels sont les différents types de fractures dans le sport ?

Parmi les différents types de fractures, il y a :

- La fracture transversale : Cassure droite et horizontale de l’os.

- La fracture oblique, en diagonale.

- La fracture en spirale (ou spiroïde), en torsade, un peu comme un tire-bouchon.

- La fracture comminutive en de multiples éclats.

- La fracture en bois vert, incomplète, l’os se plie sans se rompre totalement. Cela concerne plutôt les enfants dont les os sont plus souples.

- La fracture longitudinale dans la longueur de l’os.

Il faut bien sûr distinguer les fractures complètes (os totalement rompu) des fractures incomplètes (os partiellement rompu). Par ailleurs, une fracture peut être simple (deux fragments) ou complexe (plus de deux fragments).

Elle peut aussi être alignée (les fragments de l’os n’ont pas bougé) ou déplacée (les fragments ne sont plus dans leur axe initial). On parle plus particulièrement de « fracture angulée » lorsque les fragments osseux forment un angle au lieu de simplement s’éloigner de façon parallèle.

Comme vous le savez sans doute, il existe des fractures fermées et ouvertes, selon si l’os traverse ou non la peau.

Par ailleurs, on peut distinguer le type de lésion par son emplacement : épiphyse (proximale ou distale), métaphyse ou diaphyse.

Enfin, il y a la fracture de fatigue (ou de stress), qui est généralement plus une lésion osseuse qu’une véritable cassure. Causée par de micro-traumatismes répétés sur l’os, elle peut cependant s’aggraver si elle n’est pas prise en charge correctement.

Si cela survient au niveau du tibia, la cause peut être une périostite (ou syndrome de stress tibial), inflammation du périoste, qui peut dégénérer ou devenir chronique si elle n’est pas traitée.

Les parties du corps les plus fracturées chez le sportif

Parmi les lésions les plus souvent rencontrées dans le sport, on retrouve en premier lieu tout ce qui concerne les membres supérieurs : fracture du poignet, fracture de la clavicule, fracture des doigts…

Mais le bas du corps n’est pas épargné, notamment les chevilles. Dans certains sports de contact (boxe, MMA…) ou avec des risques de chute, les fractures des côtes et les fractures du nez sont également présentes.

Mais plusieurs autres lésions osseuses surviennent parfois dans le milieu sportif, notamment :

- La fracture de la main : Si se rattraper sur les mains est un réflexe qui nous protège (notamment au visage), cela peut aussi causer des fractures, et notamment celle de la main. Mais les coups portés à mains nues et chocs peuvent aussi être en cause, ce qui explique pourquoi on retrouve cette blessure dans certains sports !

- La fracture du tibia : Gros et solide, cet os doit supporter notre poids au quotidien. Cependant, il arrive que des chocs violents ou des chutes de grandes hauteurs puissent le fracturer.

- La fracture du péroné : En duo avec le tibia, le péroné est plus fragile, et les causes derrière la blessure peuvent donc être multiples.

Les causes les plus fréquentes

- Les chocs et coups : Coup de pied dans la jambe au foot, choc à l’épaule au rugby, ballon puissant mal reçu sur un doigt au handball… Il y a une multitudes de façon de se fracturer un os à cause de traumatismes directs dans le sport !

- Les chutes : Certaines activités sont plus à risque que d’autres (équitation, vtt, arts martiaux, gymnastique…), mais presque tous peuvent donner lieu à des chutes. Même de sa propre hauteur, une mauvaise réception peut engendrer des blessures plus ou moins graves.

- Les torsions : Dans certains cas précis, la fracture en spirale peut survenir, comme lorsqu’une jambe est coincée pendant que le reste du corps pivote. Cela arrive notamment dans les sports de glisse (ski par exemple).

- La surcharge et le surentrainement : Comme pour la fracture de stress, la surcharge mécanique peut provoquer une cassure.

Traiter la fracture sportive : le protocole habituel

La fracture est une blessure à prendre au sérieux, mais comment ça se déroule exactement ?

Dans un premier temps, immédiatement après la blessure, on cherche à soulager la blessure, la stabiliser et éviter son aggravation.

On va donc immobiliser la zone touchée si possible, et éventuellement proposer des antalgiques. Plusieurs types d’imageries peuvent être réalisés pour confirmer le diagnostic (radiographie standard, scanner ou encore IRM).

Si la fracture est instable ou déplacée, une réduction orthopédique manuelle ou chirurgicale peut être proposée. L’idée est de replacer les fragments de l’os dans le bon axe, ce qui peut se faire sous sédation légère, anesthésie locale ou générale.

En cas d’opération, une ostéosynthèse est souvent nécessaire, avec la pose de plaques, vis, clous et/ou broches selon les cas.

Ensuite, place à l’immobilisation quand celle-ci doit être maintenue. Cela peut être par le biais d’une attelle ou d’un plâtre.

On entre alors dans la phase de consolidation, celle pendant laquelle le cal osseux va se former. C’est une sorte de pont entre les fragments, qui va les recoller entre eux. D’abord souple, il va durcir par la suite jusqu’à devenir identique à l’os solide.

Mais en attendant, il va falloir s’armer de patience ! Cette phase dure en général entre 4 et 12 semaines, avec de grandes variations selon le type de lésion et sa localisation. Il se peut que la guérison soit plus longue, notamment en cas de comorbidités (diabète, ostéoporose…) 2.

Il se peut que de la kinésithérapie soit déjà proposée, mais c’est rarement le cas et généralement en passif, pour prévenir les raideurs.

C’est le plus souvent une fois la fracture consolidée que l’on passe à la rééducation ! À votre rythme, vous aller réaliser des exercices de renforcement musculaire, d’assouplissement ou encore de proprioception. Cela a pour but de vous faire récupérer un corps aussi fonctionnel que possible, mais peut également prévenir les rechutes et vous aider à gérer les douleurs résiduelles.

La réathlétisation avec un professionnel, une étape importante pour le sportif !

Après le parcours avec un kinésithérapeute, les sportifs vont ensuite pouvoir entamer une réathlétisation. Celle-ci leur permet de retrouver le meilleur niveau de performances physiques, afin de retourner sur la scène sportive sereinement.

Pour cela, le coach ou préparateur physique spécialisé commence par établir une évaluation globale des capacités athlétiques de la personne (force, endurance, coordination…).

Ensuite, il propose un programme d’entrainement individualisé, ayant pour but de corriger les éventuels déséquilibres et/ou lacunes restantes. Là encore, du renforcement musculaire peut être proposé, mais aussi du cardio, ou plus spécifiquement, des exercices en lien avec l’activité d’origine du sportif.

Par exemple, de la pliométrie, des changements de direction ou des sprints peuvent faire partie du programme, selon les besoins.

À la clé, un retour au sport encadré et progressif, jusqu’à une reprise normale de l’activité !

Prévenir la blessure : les recommandations d’un coach sportif

Il n’est pas toujours possible d’anticiper la lésion osseuse. Mais parfois, des gestes simples peuvent réduire les risques drastiquement. Que ce soit pour éviter une rechute ou parce que cela vous inquiète, voici ce que conseille notre coach sportif :

- Faites-vous encadrer par un éducateur diplômé, surtout si vous débutez. Cela vous permettra d’apprendre les bons gestes, et de profiter d’un programme d’entrainement correctement calibré. Ainsi, vous évitez le surentrainement, la surcharge et les faux mouvements répétés.

- Équipez-vous correctement. Des chaussures inadaptées, un casque mal ajusté, des protèges tibia de piètre qualité… Le matériel est parfois en cause dans la blessure !

- Pratiquez un échauffement complet à chaque début de séance.

- Renforcez vos muscles. Cela va également consolider vos autres tissus : tendons, nerfs, ligaments… et os ! Sans compter que des muscles forts vont vous protéger et mieux encaisser les impacts.

- Reposez-vous et récupérez correctement. N’oubliez pas que c’est aussi pendant ce temps que vous progressez et vous renforcez.

- Soyez à l’écoute de votre corps. Une fatigue persistante ou des douleurs doivent vous alerter.

Bien sûr, il est aussi important de penser à votre alimentation et à votre hydratation, qui contribuent à votre santé osseuse et à votre performance sportive.

Pour vous faire accompagner dans votre processus de réathlétisation, ou pour être encadré par un entraineur sportif diplômé plus largement, n’hésitez pas à tester notre séance découverte. 😉

Références :

- Pastoureau, P., « Physiologie du développement du tissu osseux », Productions Animales, Vol. 3, N° 4, 1990, pp. 265-273. Disponible sur productions-animales.org.

- Steppe, L., Megafu, M., Tschaffon-Müller, M., Ignatius, A., Haffner-Luntzer, M., « Fracture healing research: Recent insights », Bone Reports, Vol. 19, 2023. Disponible sur sciencedirect.com.

Autres articles sur la remise en forme après blessure

- La réathlétisation du sportif : déroulé et exercices

- Comment se débarrasser des points gâchettes ?

- Tout sur le conflit sous-acromial de l’épaule

- Reconnaître les blessures du ligament ou du tendon